大気の鉛直構造

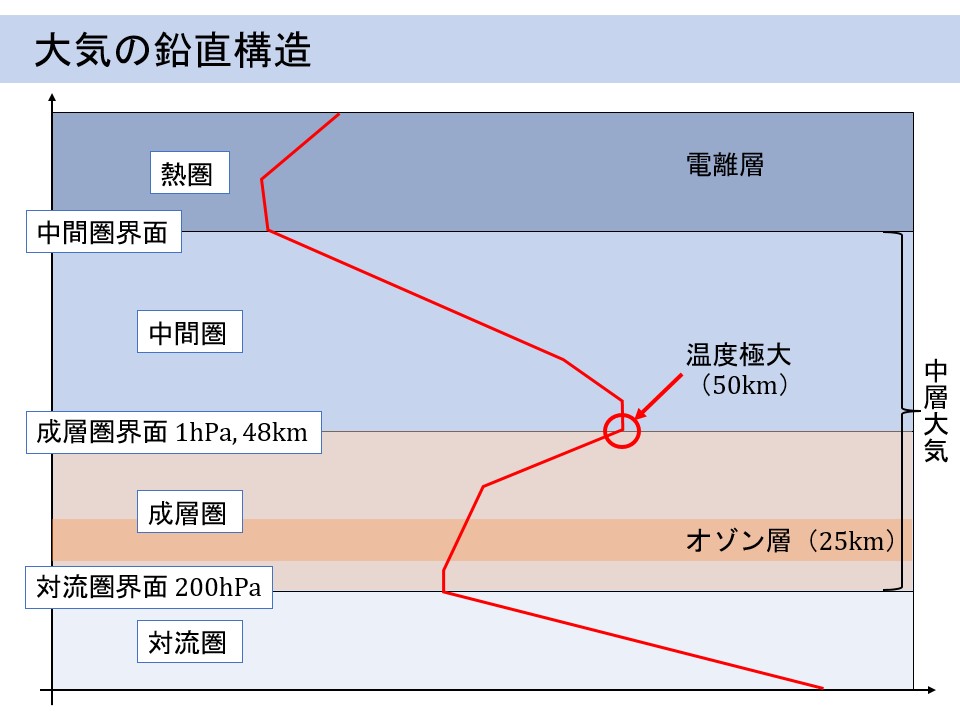

気象学では記述の便宜上, 大気を鉛直方向にいくつかの層に区分する. 普通用いられるものは, 図のような温度の高度分布に基づいて区分したものである.

一番下の層は対流圏とよばれる. その厚みは赤道付近で約\(16\,\mathrm{km}\), 高緯度帯では約\(8\,\mathrm{km}\)となり, 赤道から極に向かって低くなっていく. 平均では約\(11\,\mathrm{km}\)である. いろいろな運動によって圏内の空気が上下によく混合されているのが特徴である. 温帯低気圧, 前線, 台風など, 日々の天気の変化をもたらす大気の運動はほとんどすべて対流圏内で起こっている. この圏内では温度は\(1\,\mathrm{km}\)について約\(6.5 {}^\circ\mathrm{C}\)の割合で高度と共に減少する.

対流圏の上に現在成層圏とよぶ層があることが発見されたのは, およそ1世紀前のことである. それまでは, 対流圏と同じく, 温度はそのまま大気の果てまで減少していくと信じられていた. それだけに対流圏の上に温度がほぼ一様な層があるという発見は大きな驚きであり, 等温層と名付けられた. しかしその後のさまざまな観測により, 温度は高度とともに逆に上昇し, 約\(50\,\mathrm{km}\)で\(270\,\mathrm{K}\)くらいの極値に達するということがわかってきた. こうして, 約\(11\,\mathrm{km}\)から\(50\,\mathrm{km}\)までの高度とともに温度が上昇するこの層を成層圏と呼ぶようになった. 成層圏と対流圏の境界面を対流圏界面という.

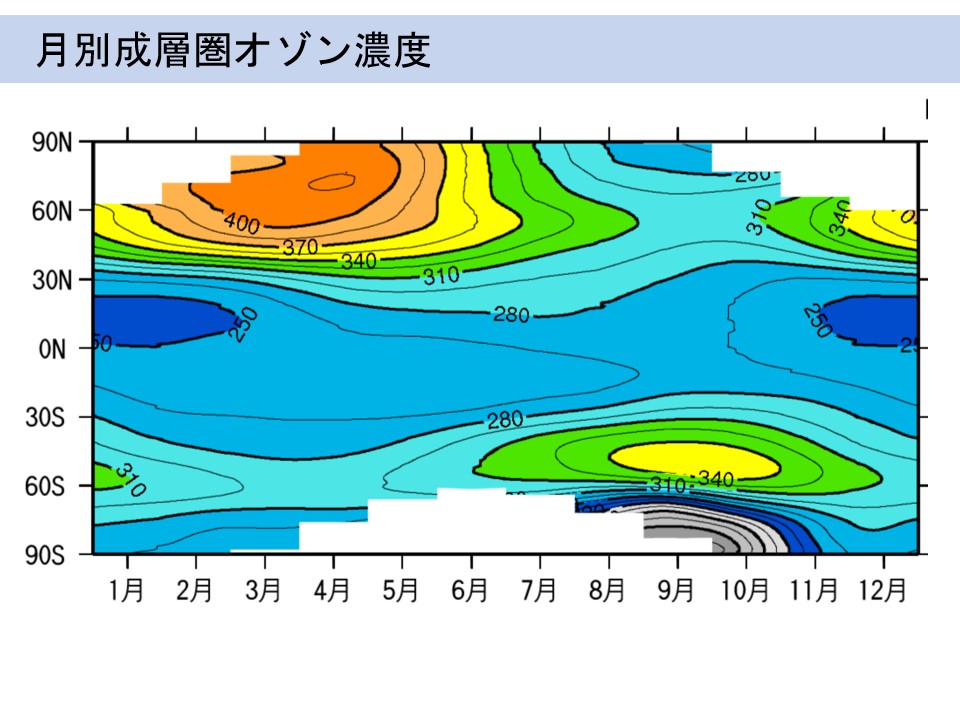

成層圏で高度とともに温度が高くなるのは, この付近に存在するオゾン層が太陽からの紫外線を吸収するからである. オゾン層といっても, いろいろな気体分子100万個のうち数個がオゾン分子であるという程度である. しかしこの微量なオゾンが人類を紫外線から保護してくれているのである. 図に示されるように, オゾンの濃度は約\(20\)〜\(25\,\mathrm{km}\)あたりで最も高い. しかし, 上層ほど空気密度が小さく加熱率が良いため, 少しの紫外線の吸収で温度が大きく上昇する. こうして温度は高度\(50\,\mathrm{km}\)付近で極大となる.

この高度より上では再び温度は減少しはじめ, 高度約\(80\)〜\(90\,\mathrm{km}\)で極小となる. この温度が減少する層を中間層といい, 成層圏との境界面を成層圏界面という. 中間層の上端が中間圏界面で, その上を熱圏とよぶ. 高度数百\(\mathrm{km}\)まで続く熱圏は空気密度が希薄なため, そこでの気温は紫外線の強弱に大きく左右されやすい. 例えば, 日中と夜間の気温差は数百度に達する.

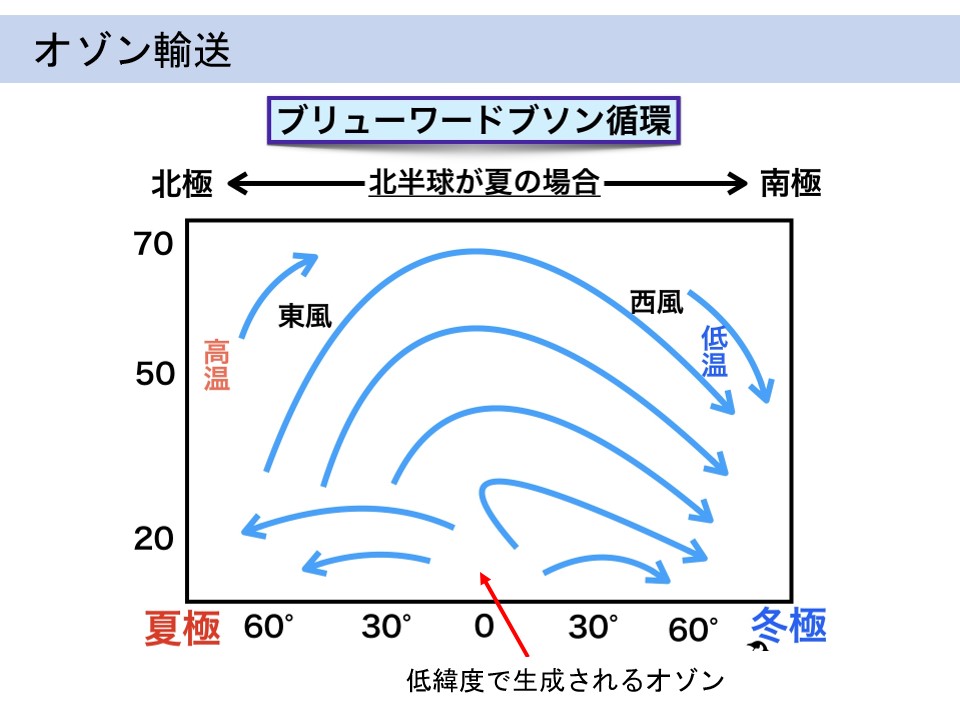

ブリューワードブソン循環

成層圏で起きる現象

成層圏は水蒸気量は非常に少ないが, まれに微量の水蒸気の凝結が起きて真珠雲という特殊な雲を発生させる.

赤道上空の対流圏界面付近から成層圏下部では, 東風と西風が約26ヶ月周期で交代する. この原因は主に重力波.

春先にかけて対流圏からの大規模なプラネタリー波動が伝播することで低気圧性の風の循環場が2週間程度で突然崩壊, 高気圧性の風の循環場が形成, 気温が十数\({}^\circ\mathrm{C}\)ほど上昇する.

オゾン濃度が低くなる原因. 南半球で大規模な山岳が北半球に比べて少ないので, 冬季に地形が原因で大規模な偏西風の蛇行が少ないため起こる.