地上風

前章では空気塊に働く力として, 気圧傾度力とコリオリ力の2つの力だけを考えたが, 地表面近くの空気塊に対しては摩擦力の影響が無視できなくなる.

地上ではあまり風が吹いていない時でも, 高いビルの屋上やタワーに登ると意外に風が強いのに驚いた経験は誰にでもあるだろう.

これは, 大気が粘性を持っており, 地表面との摩擦のために, 風速は地表面に近づくにつれ弱くなっているからである.

このように, 地表面の摩擦の影響が見られる大気層のことを大気境界層という. これに対して, 摩擦の影響が及ばない層を自由大気という.

地表面付近の風速は, 地衡風の\(1/2\)〜\(2/3\)倍程度となる.

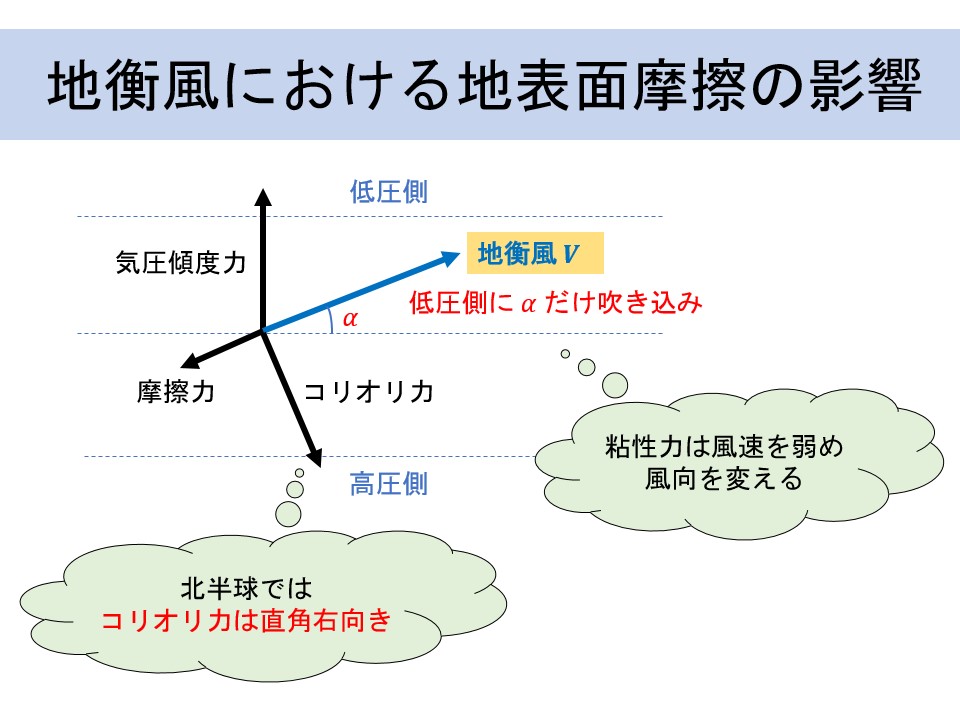

摩擦による効果で重要なことは, 風速を弱めるだけでなく, 風向も変えることである. 大まかにいって摩擦力は風向と反対の方向に作用していると見てよい.

こうして北半球において流れが定常な場合, 地表面近くの大気層の中では気圧傾度力\(P_n\), コリオリ力\(C\), 摩擦力\(F\)の3つが図(地衡風における地表面摩擦の影響)に示すようにつり合っている.

風向が等圧線となす角を\(\alpha\)とすれば, 次式の関係を満たすように角度\(\alpha\)と風速\(V\)が決まる.

\[P_n\sin{\alpha} = F \]

\[P_n\cos{\alpha} = C \]

つまり, 摩擦の影響の効かない上空では風が等圧線と平行に吹くが, 地表面近くでは, 低気圧に角度\(\alpha\)だけ吹き込むようになる. この吹き込みがあることによって, 低気圧では上昇気流が発生し, 天気が悪くなるのである.

摩擦力が大きいほど風は等圧線を大きな角度で横切って低気圧に流れ込む. 地上風が等圧線となす角\(\alpha\)は陸上でおおよそ\(30{}^\circ\)〜\(45{}^\circ\)くらいである. 陸面に比べて海面は滑らかなので, 海上では陸上よりも地表面摩擦の影響は小さくなり, \(\alpha\)は\(15{}^\circ\)〜\(30{}^\circ\)くらいになる.

地表面から離れて上空に行くに従って, 風は地衡風に近づいていく. 図に示されるように, 大気境界層内の風ベクトルを上から見ると, あたかも螺旋階段のように地衡風へと変化していく. それゆえ, このような構造は一般的にエクマン・スパイラルと呼ばれている.